2022年01月13日

1月13日はタバコの日だそうです

先代の社長はとても几帳面なタイプでした。

色々な写真とともに、残っていたのが、タバコの空箱??。

私は愛煙家ではないので、その価値がどのようなものか分かりませんが、なんとなく良さそうなので、捨てずにとってあります。

文字も読めずに、なにか取っておいた理由があるのかな??程度にしか思いませんが、

なんとなくデザインが好きです。

(特に白い箱の方)

先代の社長は、どんな気持ちで、この箱をとっておいたのでしょうか??

2021年08月08日

8月8日は瓦の日!

8月8日は瓦の日だそうです。

(八が重なると、瓦に似るためだとか。)

実は三保原屋には「菊の御紋の瓦」が・・・花弁は16枚です。

(注意)ちゃんとした鑑定などには出したことがありません!倉庫内の「戦前」と書かれた箱の中から出てきたものです。

徳川家や天皇家とも、ゆかりのある静岡。

静岡の街中で、菊のご紋となると・・・以前存在していた静岡御用邸でしょうか。

時代としては明治後期(1900年頃)から昭和初期(1930年頃)まで、現在の静岡市役所敷地には、皇室の宿泊所「静岡御用邸」がありました。

静岡は昭和15年の静岡大火と、昭和20年の静岡大空襲で、街中が2度焼失していますが、御用邸は静岡大火時はなんとか火を逃れたそうです。

しかし、昭和20年の静岡大空襲では焼失を免れることができず、、現在は記念碑がたてられております。

私も歴史には疎く、実際どの程度使われていたのかも知りませんでした・・。

昭和初期に、三保原屋本店は現在の位置の斜め向かい(現在の安心堂さんと、レモンさんの間くらい)にいたようです。

御用邸のご近所で商売をさせていただいており、戦後も呉服町通で商売をさせて頂いています。

正式にはどういったものか、皆目見当がつきませんが、

近所だったことを考えて、静岡御用邸の瓦だったのかな・・・?と思うと、不思議な気持ちでいっぱいです。

2021年07月25日

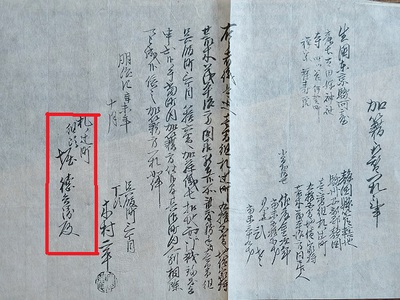

徳兵衛さんは札ノ辻町の組頭

先日、市役所の方とお話をして、こちらをお見せした時に

「三保原屋さん、札ノ辻の組頭だったんですね!」と言われました。

(明治初期頃までは、現在の伊勢丹さんの向かえあたりに店舗があったようです。)

市役所の方曰く、「幕末から明治初期にかけて、色々なものが変化し、

明治10年くらいまでの資料は、幕末期とルールがごちゃごちゃになっていることも多く、かなりの混乱が見られる」そうです。

こちらは、明治初期の書類だそうですが・・だいたい150年前くらいの資料だそうです。

明治から商人も苗字を名乗れるようになりましたが、

それまでは三保原屋徳兵衛という名前を代々襲名しておりました。

この方が初代「堀」とつく苗字の徳兵衛さんなのですが、私で堀が9代目となるようです。

ここ数日の祝日と土日にも、色々な世代の方がご来店頂き、お買物を頂きました。

時代と共に色々と変化していくので、当店も少しずつ変わっていければなと思います。

2021年07月23日

7月23日は「ふみ(手紙)の日」

7月23日は、ふみ(手紙)の日だそうです。

主旨は「手紙の楽しさ、手紙を受け取るうれしさを通じて文字文化を継承する一助となるように」というもので、郵便物の利用促進を目的としているとのこと(Wikipediaより)。

以前、三保原屋の倉庫を掃除していたところ、

曾祖母(静岡の丸子に疎開中)と、祖父(出兵しており、満州で終戦をむかえて捕虜)との手紙が出てきました。

日付は昭和20年の11月頃??かなと思います。

さすがに終戦時の混乱で、静岡から満州へは手紙が送れずに、長崎から戻ってきているようですが、

息子を案じた母のやさしさや、当時の日常生活が書かれています。

祖父はその後、シベリアに移送され、生死が定かでなくなりましたが、なんとか生還し、家業である三保原屋を継いでいます。

その祖父が、荒物屋(縄や竹ぼうきなど天然素材の家庭用品店)から、プラスチックを取り入れた現在の形をつくり、

現在の三保原屋本店があります。

2021年07月16日

皆さんのご先祖様が載っているかも・・・!?

最近、静岡の歴史を一気に見直すことがありまして・・

身近な本(主に写真集ですが)に目を通す時間が増えています。

今日は小川龍彦さんの「ふるさとの想い出写真集 明治大正昭和 静岡」のp.148。

明治2年の静岡藩の役人付を見ました。

職員録のようなもので、私は勉強不足ですが、そうそうたるメンバーのお名前があるようです。

(静岡藩藩政補翼には、徳川家達に従い、駿府に下った山岡鉄太郎のお名前も・・!)

今まで画像が粗いものしか見たことがなく、ちゃんと読めるものを見るのが、これが初めて。

(もっとも三保原屋そのものは小さい商人でしたので、こういった文献には載ることがないのですが・・・)

三保原屋は老舗だね。と言って頂くことが多くて、本当にありがたいです。

ただ、私個人の意見としては。。。

皆様お一人お一人にも先祖の方々が確実にいること。

その方々が数百年でバトンを繋いでくれて、今の皆様がいるという意味では、

老舗であっても、1個人としても、なんらかわりないのかなと思います。

先祖を10代遡ると1024人。20代遡ると104万8576人。いると言われます。

(親が2人、祖父母が4人・・・と増えていくので)

きっと、この役人付のなかに、私を含めて、皆様のご先祖様のお名前が載っているのかも・・・。

2021年07月15日

ここも静岡

※写真は、市制80周年記念写真集のものです。

この写真、どこでしょうか??

と聞かれたら、私も答えられる自信がありません。

後ろに見えるのが御用邸で、手前に走るのは、静岡市内を走っていた路面電車。

御用邸は現在の区役所あたりにありました。

御用邸は戦火で焼けてしまい、路面電車も昭和37年に廃止。

今では、そんなものがあったの!!と驚かれてしまうようになってしまいました。

昭和37年には、現在の場所に三保原屋はありましたが、その前は、現在の店舗の斜め迎え、御用邸の裏側にあったようです。

2021年07月14日

思い出のしずおか(中日ショッパー社)

少し面白い本を見つけました。

その名も【思い出のしずおか】(中日ショッパー社)というもの。

思い出に残っている静岡のポイントポイントを、

当時を振り返る簡易的な説明文と絵が記載されている本です。

全体的な感想は、まさに庶民の手に届く静岡の思い出といったところでしょうか。

幕末から大正・明治・昭和の流れを感じる静岡を部分的に読めるのはとても面白いです。

面白かったので、一部内容のご紹介ですが、駿府城の草深門あたりの思い出の文章。

わき水がきれいで、駿府第一のホタルの名所だったとか。

また、石垣にはカワセミの巣があり、弾丸のように飛んでいたと書かれています。

どの程度の様子だったかを知ることができませんが、写真ではない分、色々な想像ができて、とても面白いです。

何冊か静岡の歴史が分かる本を見つけたので、少しだけブログ紹介をしようかなと思っています。

2021年02月01日

124年ぶりの2月2日節分

今年の節分は2月2日と、各所で話題になっています。

前回、2月2日の節分だったのは、1897年。

実に124年ぶりの出来事だそうです。

少しだけ節分について調べました。

節分は、奈良時代に流行した疫病を払う目的で、宮中で「追儺(ついな)」という厄を払う儀式が行われたのが始まりと言われているそうです。

一般家庭で行われるようになったのは江戸時代にはいってからだそうです。

去年からのコロナウイルス感染拡大により、日常は大きく変わりました。

節分のはじまった奈良時代のように、各ご家庭で節分を楽しんでみてはいかがでしょうか。

ちなみに1897年ということは、三保原屋は創業210年。

THE老舗の丁子屋さんは1897年時点で創業301年・・!

丁子屋さんに関しては創業が戦国時代末期なので、、節分が大衆に受け入れられる姿は、

今でいうと、ハロウィンが大衆に受け入れられていくような感覚だったのでしょうか・・・。

2018年06月14日

写真で振り返る三保原屋

先日、新たに昔のアルバムを発見しました。

そこには、「呉服町名店街ビル 落成店」開店の写真が多く残っていました。

白黒ではありますが、

ビル全体が華やかに装飾され、

外は多くの人で賑わっており、

開店が心待ちにされていたことが分かります。

ビルの屋上からは、

「名店街ビル落成開店記念大売出し」の垂れ幕のついたバルーンが。

歴史を感じる1枚ですよね。

昔のように、

今も皆様に愛される店づくりを目指したいと

改めて思いました。

今後も、懐かしい写真とともに

当店についてご紹介したいと思います。

三保原屋本店のHPはこちら。

2018年06月11日

創業330年を振り返る(先代社長のノート)

先日、先代社長のノートを発見しました。

昭和30年8月に書き始めたノートのようで、

表題は「30.8.26」と書かれています。

毎日の出来事を2~3行で書かれていた日記のようなノートです。

たとえば、昭和31年6月12日を振り返ると、

「終日雨。店暇。スクータービヂヨン中古65,000デ買フ契約。

夢ヲ一ツ一ツ実施セヨ。」

昭和31年当時も、雨が降れば涼しく、

晴れれば暑い日が続いていたようです。

日にちは一日違いですが、

本日も早朝から台風で雨のスタートとなりそうな日。

時代は違えど、雨が降ってもご来店いただけるお客様に感謝です。

先代社長のノートには、

社会人としての心得なども記載されていました。

また、機会があれば、ブログ等で紹介をさせて頂きます。